- ArturSumarokov

- 8 ноября 2015 г., 20:09

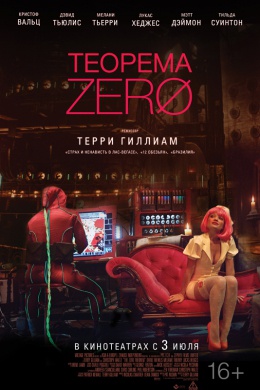

- Страна: Великобритания, Румыния, США

- Премьера в России: 3 июля 2014 г.

Персоны

Описание

- Эксцентричный компьютерный гений Коэн Лет бьется над неразрешимой теоремой. Благодаря костюму для виртуальной реальности, изобретенному мальчиком Бобом, Лету удается совершить путешествие в скрытое пространство и узнать тайну своей души. Эту разгадку ищет не только он сам, но и таинственный Менеджмент, который правит всем миром посредством всевидящих устройств под названием ManCams.

- Рейтинг IMDB 6.1 (41 голос)

- Режиссер

- Хронометраж 1 ч. 46 мин.

Отзывы (5)

-

Совсем недалекое будущее XXI века, точнее его середина. Лондон, охваченный силлогичным хаосом технократии, мегаполис, брошенный в пучину бесконечного многоцветного кислотного карнавала. Здесь нет более власти номинальной Королевы, строго контролируемая всесильным Менеджментом Анархия пришла в Соединенное Королевство. Сид Вишес был бы этому очень рад. Нет Бога, есть лишь неоспоримый и неумолимый мир виртуальной реальности, искусно заменившей собой жизнь реальную. Нериддикоподобный отшельник-хакер Коэн Лет, обитающий в заброшенной церкви под множественным прицелом гаджетов разной степени апгрейда, но отнюдь не полезности и ожидающий вот уже не один десяток лет телефонный звонок, благодаря чрезвычайной настойчивости Менеджмента соглашается разгадать «Теорему Зеро». Однако даже для такого гения, как Коэн, это задание оказалось практически невыполнимым.

Впервые широко представленный в рамках конкурсной программы прошлогоднего 70-го Венецианского кинофестиваля, последний по счету полнометражный фильм знаменитого британского мастера эксцентрического иллюзиона и сатирического визионизма, а также и жанрового ревизионизма, вылетевшего из-под крыльев одного из самых культовых скетч-проектов ХХ века «Монти Пайтон» Терри Гиллиама, «Теорема Зеро» 2013 года по сути своей является завершающей частью неформальной антиутопической трилогии режиссера, начатой «Бразилией» 1985 года и продолженной уже в середине 90-х годов «12 обезьянами».

Даже среди чрезвычайно богатого на разнообразные антиутопические видения и постапокалиптические кошмары 2013 года, «Теорема Зеро», ставшая едва ли не самым малобюджетным после откровенной маргинальной «Страны приливов» творением Гиллиама, которому для полноценного производства картины хватило лишь восьми миллионов долларов, 37 дней и скромных локаций в Румынии, однозначно воспринимается не столько как очередное пророчество и предупреждение современному обществу, сколь просто представляя из себя витиеватый и китчевый комментарий режиссера к реальности нынешней, без явных привязок к социополитическому положению и пристального, дотошного внимания к историческому контексту, вписанному в сюжетную структуру ленты схематично. Рассказывая о якобы далеком будущем, Гиллиам в «Теореме Зеро», обращая свой хитрый прищур в прошлое, проецирует настоящее, оставаясь верным своему яркому и самобытному стилю изощренного повествователя.

«Теорема Зеро» — камерное, герметичное, даже в чем-то клаустрофобическое кино, лишенное аберратного масштаба основного действия и имеющее, в первую очередь, расширенную внутреннюю, а не внешнюю перспективу — искусно сочетает в себе художественные элементы как классических антиутопий «Мы» Замятина и «1984» Оруэлла(впрочем, концепция Большого Брата в фильме Гиллиама уже не столь однозначна; на всевидящее око тоталитарной компьютерной системы, технократической деструктивной для разума человека деспотии Гиллиам смотрит не под углом вселенского ужаса, а с эдаким черным юмором и прущим отовсюду гротеском), так и киберпанка, ибо не очень трудно разглядеть в ленте отсылки как к небезызвестной «Матрице»(хотя, конечно же, Коэн Лет куда как более внутренне зрел и необычен в пику Нео), так и к образцам японского аниме, из которого преимущественно и перекочевала отдающая стилем барокко и избыточного китча визуальная составляющая картины(мимишный развратный персонаж Мелани Тьерри есть в чистом виде японским фетишем, однако с душой, а не только жаждущим плоти и эмоций белым телом).

Но едва ли «Теорему Зеро» можно назвать классической антиутопией, каковой, к примеру, была «Бразилия», выносившая приговор тотальной бессмысленной бюрократической машинерии. Фильм Гиллиама это в большей степени изобретательная философская притча, настроенная на привычную для режиссера волну «магического реализма» и обобщений в духе немецких экспрессионистических кинематографических воззрений вплоть до «Метрополиса» Фрица Ланга. Вместо типичного героя-одиночки большинства антиутопий, ставящих перед собой цель свержения диктатуры и построения веселого светлого будущего, Гиллиам избрал таковым колоритного социопатического фрика и отшельника, не столько Борца, сколь эдакого переосмысленного им кастанедовского Странника в поисках Истины и корпящего над вопросами мироздания, над обретением смысла жизни. Красочный мир, сконструированный Гиллиамом как демиургом, на первый взгляд есть воплощением законов логики и математических формул, требующих своего решения. Однако для Гиллиама такое состояние общества, существующего по механистическим правилам технократического фашизма, катастрофично — как и в недавнем дебюте южнокорейца Пон Чжун Хо «Сквозь снег» зритель видит мир, в котором нет Бога; он выброшен на помойку реальности и заменен суррогатом компьютерных симулякров. Совершенно неслучайно носящий ветхозаветное имя, герой Кристофа Вальца становится Пророком, который, разгадав заветную теорему Ноль, согласно которой бытие человека есть не более чем набором случайностей и лишено явственной своей сути, будучи подчиненным лишь логическому автоматизму, способен эту теорему и ее апологетов в лице седовласого Менеджмента и телевизионных лже-неофитов в конце концов свергнуть, и приблизить свой замкнутый неуютный мирок к далекому, но столь желательному Раю, который, впрочем, находится тоже за пределами прозаической маскарадной реальности.

Безусловно, идеологическое наполнение фильма едва ли страдает новизной. Фильм напрочь лишен тяжелых умозрительных решений, однако форма не подавила в нем содержание, картина смотрится легко, на одном дыхании, будучи более близкой не к серьезным философским кинополотнищам, а к эдаким игривым футуристическим и фантасмагорическим черным комедиям. Мир без любви спасет любовь, которую еще можно при желании пробудить даже среди всеобщей холодной машинерии и хаоса человеческого сознания, запутавшегося в мнимой реальности миллионов материнских плат, смысл жизни заключен в самой жизни, в каждом дне благополучного пребывания на Земле, не нужны никакие сложносочиненные постмодернистские теоремы. Смысл жизни по Терри Гиллиаму обретает в «Теореме Зеро» черты идей канувших в Лету хиппи, возродившихся гламурными хипстерами.

-

- Zatv

- 28 февраля 2015 г., 15:01

Самое удивительное в этом фильме – это вопрос, как Гиллиам нашел деньги на его съемки. Картина, как и все предыдущие творения режиссера, с треском провалилась, собрав в мировом прокате всего $ 770 тыс. Но в том и заключается парадокс американской киноиндустрии, что она нашла золотую середину. Сверхкоммерческий успех штамповок по комиксам уравновешивается признанием коллег в виде «Оскаров», присуждаемых, обычно, за более интеллектуальное кино. В результате продюсеры, скрипя сердцем, финансируют авторские фильмы, а известные актеры готовы не только практически даром в них сниматься, но нередко и сами вкладывают деньги. Но вернемся к «Теореме». Ограниченность бюджета привела к тому, что почти весь фильм снят в одних декорациях – помещении старой церкви, ставшей домом-прибежищем Коэна Лета – вычислителя-аутиста. Вычисляет он какие-то сущности, правда проводит это каким-то странно-гротескным способом – крутя педали и орудуя неким подобием пульта управления игровой приставкой. Зачем в столь серьезном процессе задействована мускульная сила, для меня так и осталось загадкой. Не электричество же они таким образом вырабатывали. Но на нашего героя обратили снимание и поручили ответственное задание – доказательство той самой «теоремы Зеро», попутно освободив от посещения работы. Честно скажу, лучше бы Гиллиам не брался за эту тему или хотя бы проконсультировался со специалистами. Фактически, Лет должен построить модель «схлопывающейся Вселенной» - непротиворечивую и сходящуюся, что и выражается в требовании нулевого баланса. Правда, сами вычисления больше похожи на складывание объемного пазла, где кубик с написанным на нем уравнением надо загнать в свободное на стене место. На тех, кто хотя бы минимально разбирается в космологических моделях, думаю, все это произведет удручающее впечатление. Но остальная публика, скорее всего, не будет заморачиваться вопросами математической достоверности и сосредоточится на прелестях Мелани Тьерри, играющей девушку по вызову времен продвинутого интернета. *** Режиссерское мастерство в фильме, несомненно, на высочайшем уровне. Но вот сценарий совершенно никуда не годится. Творение Пэта Рашина почти полностью состоит из растиражированных штампов, и развернуться Гиллиаму, практически, было негде. На мой взгляд, картина получилась бы на порядок интереснее и успешнее, если бы в качестве первоосновы были взяты «Страна Чудес без тормозов» Харуки Мураками или, на худой конец, «Чапаев и Пустота» Пелевина, которые повествуют, в общем-то, о том же самом, но имеют в запасе еще пару-тройку смысловых уровней.

-

- dimaz

- 7 августа 2014 г., 02:52

Фильм понравился. Интересные декорации, интересные герои, окружение, гаджеты.

Главный герой умирает (как он сам о себе говорит), решает теорему зеро и постоянно ждёт звонка, но не знает должен ли быть этот звонок.

Фильм странный, символичный, не понятный, но интересный и притягательный.

Пара цитат:

- Что с тобой случилось? - Жизнь случилась. - Жизнь случается со всеми, ясно...

- Упорядочивание хаоса приносит прибыль, хаос прибылен...

Человек находится в поиске себя, ждёт озарения насчёт своего предназначения, в этом ожидании пролетают дни и лишь поняв, что все проблемы у него в голове он очищается и начинает жить.

Рекомендую и буду пересматривать.

Подборки фильмов (9)

-

Фильмы, в которых есть психологи или психиатры

Фильмы, в которых есть психологи или психиатры- Merendina

- 178 фильмов

-

Фильмы, просмотренные в рамках клуба "Азбука кино"

Фильмы, просмотренные в рамках клуба "Азбука кино"- tout_va_bien

- 48 фильмов

- 10 комментариев

-

Гики, фрики, аутсайдеры, чудаки, лузеры

Гики, фрики, аутсайдеры, чудаки, лузеры- Citadel

- 59 фильмов